子午工程成果报道篇|电离层不规则体间以及与背景高层大气相互作用的研究

电离层不规则体通常是指电离层中各种尺度不均匀的等离子体结构,最为常见的两种电离层不规则体是电离层等离子体泡(EPB)及中尺度行进式电离层扰动(MSTID)。一直以来,对电离层不规则体的物理机制及演化过程有非常多的研究。但其中大量研究主要关注的是单个电离层不规则体(EPB或MSTID)事件的研究,对于它们之间相互作用的研究非常缺乏。当MSTID与MSTID相遇、MSTID与EPB相遇以及这些不规则体与背景高层大气相互作用会出现什么样的结果?这些都是电离层不规则体研究中的未解之谜。

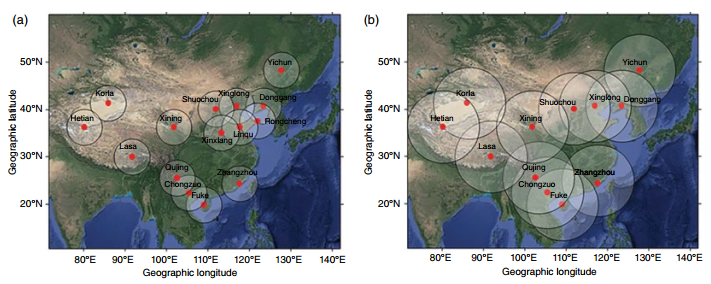

子午工程空间环境地基综合监测网建设团队成员—中国科学院国家空间科学中心、空间天气学国家重点实验室徐寄遥研究团队利用子午工程及全天空气辉成像仪观测网气辉观测数据、数字测高仪、VHF雷达探测数据,结合卫星等探测数据对电离层不规则体相互作用的演化过程开展了观测研究工作。研究中主要使用的气辉观测数据来源于全天空气辉成像仪观测网(图1),该观测网是由徐寄遥研究员带领团队依据科学目标在子午工程的基础上建立的国际上首个独特的双层全天空气辉成像仪观测网。观测网观测范围覆盖了我国大陆上空绝大部分区域,在一些关键区域几乎做到了无缝衔接,同时也获得了连续多年的观测数据。正是因为有了子午工程和气辉观测网的观测数据,使得我们能够有机会去很好的研究电离层不规则体这一重要的科学问题。

图1. 双层全天空气辉成像仪观测网(a)OH气辉观测网(b)红光(630nm)气辉观测网(Xu et al., 2021)

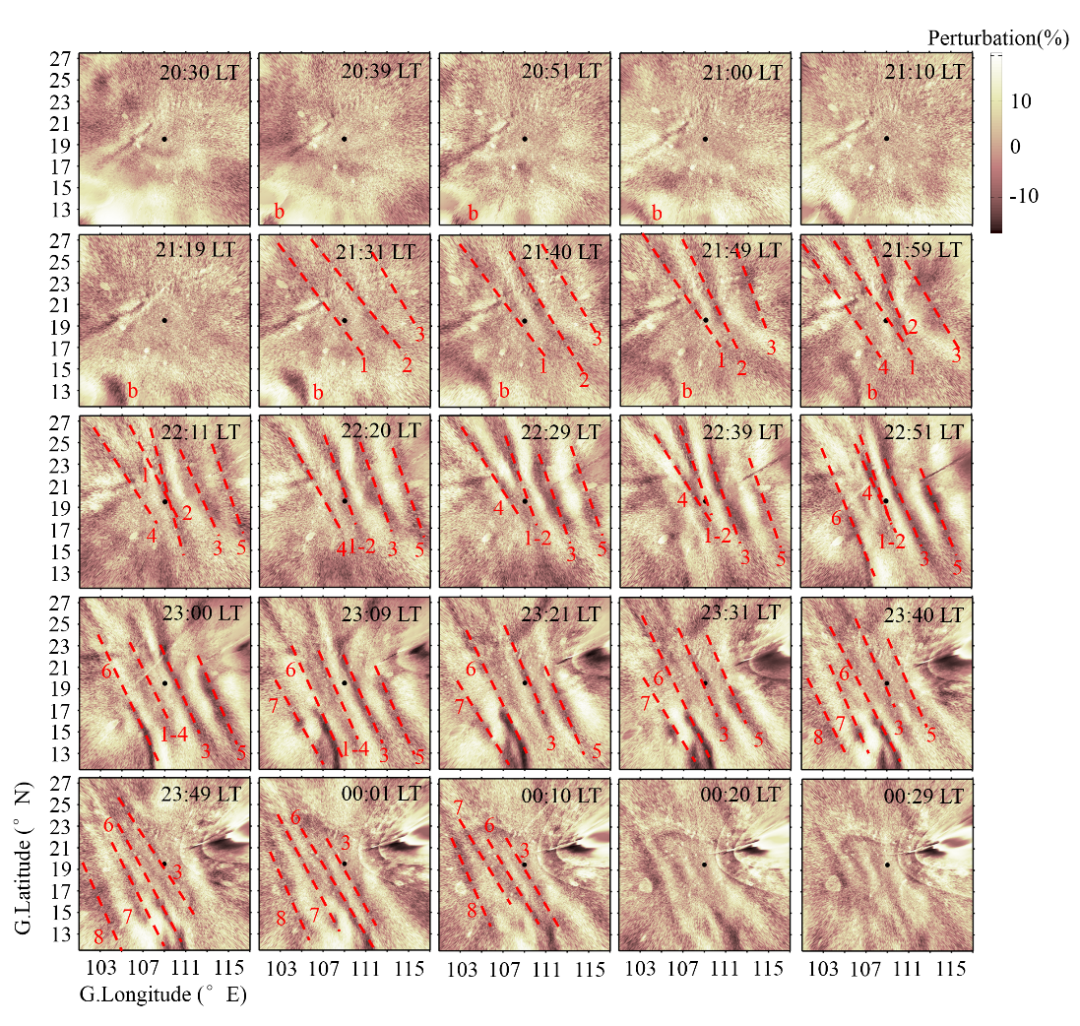

利用子午工程和气辉观测网数据,吴坤等(2021a,JGR)对出现在我国海南上空2018年10月29-30日的MSTID事件进行了深入分析研究(图2)。发现该事件中存在两部分相向运动的MSTID结构,其中一部分由东北向西南传播,另一部分由西南向东北传播。两部分MSTID,在富克台站上空相遇,并发生相互作用,且相互作用后其传播速度、形态结构特征等较之前均发生了明显变化。研究发现,两部分MSTID相互作用过程中,形态结构的变化及演化过程的发展受制于本身极化电场的驱动。

图2. 富克台站2018年10月29-30日相向运动且发生相互作用的MSTID气辉观测图 (Wu et al., 2021a)

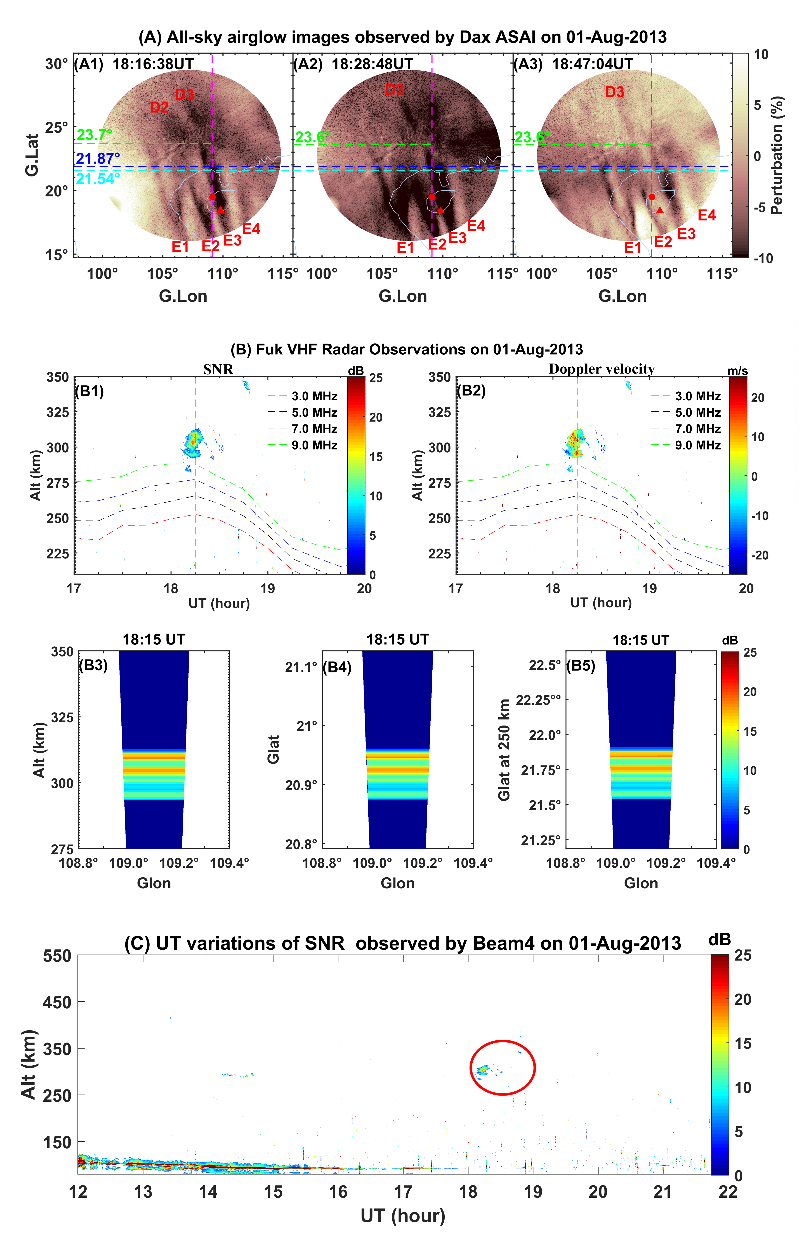

孙龙昌等(2021,JGR)利用子午工程及气辉网观测数据,对发生在2013年8月1日的MSTID和EPB事件的相互作用过程进行了深入研究(图3)。发现在该事件中,向低纬度传播的MSTID与东向漂移的EPB结构在赤道异常区附近发生了强烈的相互作用,导致二者的形态及传播速度发生剧烈变化。同时,相互作用使得EPB内部结构被重新极化,使得雷达观测到显著的不均匀体活动和扩展F增强现象。

图3. 2013年08月01日MSTID与EPB相互作用的观测结果。(A)气辉观测结果(B)VHF雷达观测到的雷达回声(C)VHF雷达信噪比时间-高度分布 (Sun et al., 2021)

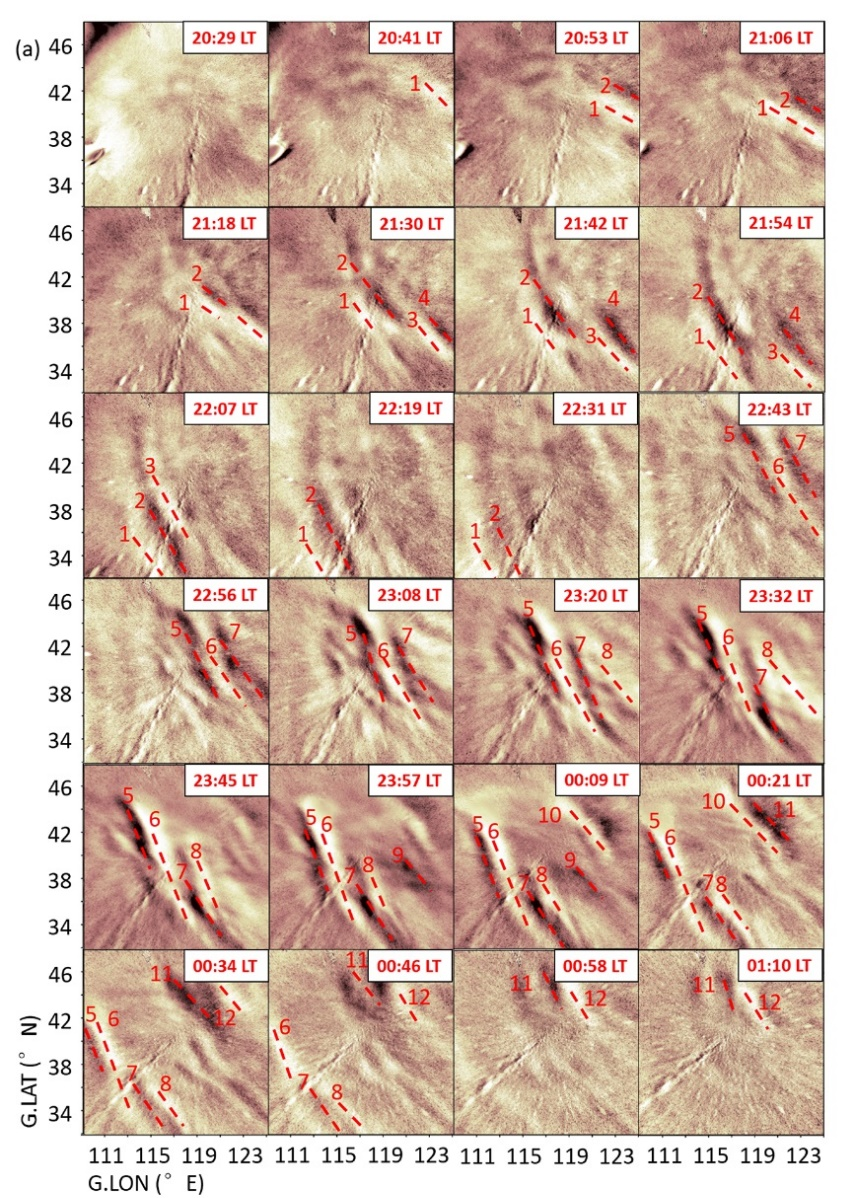

此外,当电离层不规则体与背景高层大气相互作用又会引起什么样的结果呢?罗吉等(2021,JGR)利用子午工程和气辉网观测数据以及卫星探测数据对2018年8月8日晚上的MSTID事件进行了深入分析研究(图4)。发现该MSTID事件呈现两个独特特征:(1)该MSTID结构出现大角度转向,它从最初的从东北向西南方向传播逐步转向到偏西方向传播;(2)在气辉光学观测中,子夜后该MSTID结构在40°N以南的区域逐渐消失。通过研究发现事件中MSTID结构大角度的偏转是由背景中性风水平梯度导致的,气辉观测中MSTID事件的南部消失是由于南向风驱动电离层等离子体沿磁力线抬升使得MSTID结构被抬升出全天空气辉成像仪可观测的高度范围造成的。

图4.兴隆台站2016年8月8日发现的MSTID大角度旋转及南部相平面消失的气辉观测图 (Luo et al., 2021)

这一系列研究成果得益于子午工程及全天空气辉成像仪观测网的科学布局,使得我们能够很好的捕捉到这些电离层不规则体相互作用事件的演化过程。我们发现在MSTID与MSTID的相互作用过程中,极化电场起到了非常重要的作用。揭示了MSTID与EPB相互作用的演化过程中,相互作用过程能够引起EPB快速消散及重新激活EPB。此外,发现热层中性风梯度能够引起电离层不规则体传播方向的改变,南向风能使电离层不规则体抬升,从而在气辉观测中消失,纠正了早期研究中部分不正确的解释。

这些研究呈现了电离层不规则体间以及与背景高层大气的相互作用的过程和物理机制,提高了我们对电离层不规则体产生机制、演化过程、及相互作用的认知,为我们深入理解电离层背景变化对电离层不规则体演化特征的影响提供了重要依据。

文章原文下载链接:

1. https://doi.org/10.1002/9781119815631.ch19

2. https://doi.org/10.1029/2020JA028723

3. https://doi.org/10.1029/2021JA029893

4. https://doi.org/10.1029/2020JA029005

5. https://doi.org/10.1029/2020JA029037