电离层时空变化特性研究

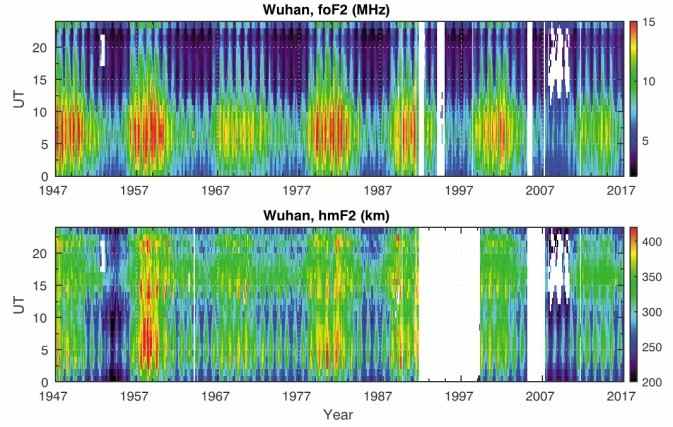

中科院地质与地球物理研究所乐新安等人等基于武汉电离层测高仪长达70年的观测,利用人工神经网络方法对临界频率和峰值高度进行建模,然后分析残差,得到武汉站临频和峰高平均的长期变化趋势。进一步利用真实CO2和地磁场驱动NCAR-TIEGCM模型对同一时间进行了模拟,并通过控制模拟的方式对CO2增加和地磁场变化造成武汉地区电离层长期变化趋势的相对重要性进行了研究,结果表明:对峰高而言,二者相对贡献可比拟,但对临频来说,地磁场变化效果更重要;二者造成的长期趋势具有不同的周日变化特征。(见图15)

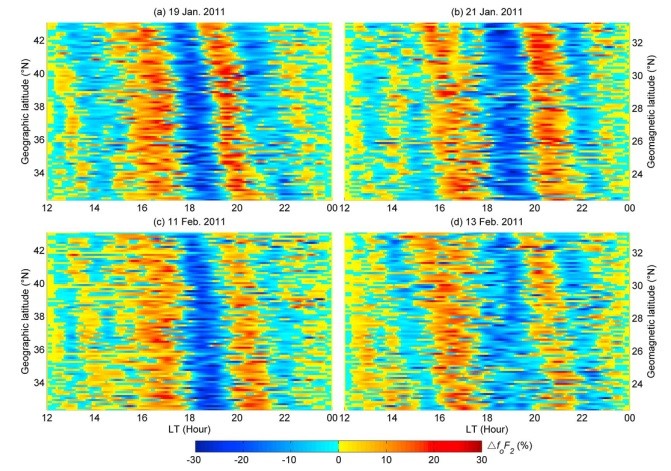

武汉大学陈罡等人利用子午工程北京数字测高仪及中国电波传播研究所的斜向探测网络,对中纬地区午夜前后夜间增强现象对纬度的依赖特性进行了观测分析,发现午夜前后电子密度增强对纬度具有相反的依赖性,并分析了引起此现象的物理机制:午夜前增强主要是由赤道方向传播的重力波以大尺度行进式电离层扰动对电离层进行相应的调制引起的;午夜后增强则主要是由于夜晚出现的西向电场导致的向下 E×B 漂移作用,对等离子体-电离层产生的cross-L 压缩作用导致的。(见图16)

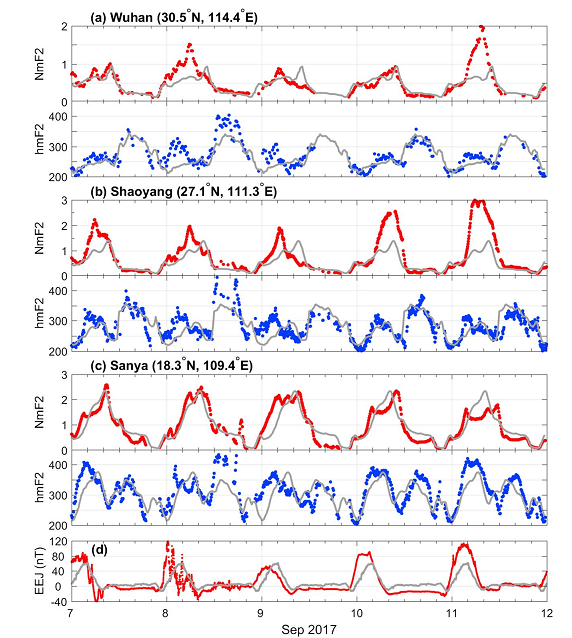

中国科学技术大学雷久侯等人利用子午工程电离层测高仪、GNSS-TEC等多种数据和数值模拟对2017年9月磁暴亚洲-澳洲扇区响应进行了研究,结果发现一个持续6天的长时间白天TEC增强的独特事件:持续显著的TEC 增强发生在磁暴恢复相期间。与TIEGCM模型结果相比,其并不能完全解释这种持续的白天 TEC 增强现象,特别是恢复相期间的特征。这表明多天的 TEC 增强除了与磁暴有关还可能与低层大气活动有关。(见图17)

该系列的三项成果均已在JGR发表。

图15 实测的武汉地区电离层临界频率和峰高长期变化

图16 ΔfoF2的地方时和纬度变化分布图

图17 2017年9月磁暴期间电离层临界频率和峰高的响应特征