太空的天气预报

对于宇航员来说,空间天气的影响与生命息息相关。如果宇航员出舱时,正巧遇到宇宙中的高能物质,很可能在短时间内造成辐射计量超标危及生命。所以说,宇航员在天上执行任务可以不看气象台的天气预报,但是空间天气预报是必须参考的。如果我们能提前预测电离层的扰动,就可以对电波通讯所用的频段进行调整,以提高通讯效率和质量;如果我们能提前预测地磁暴对电网的影响,魁北克600万人因停电而在寒冷和黑夜中长达9小时的煎熬就可以避免。这些事例,无不在告诫人们,随着科学技术水平的发展,空间天气预报日益重要。

图1 卫星云图是普通的天气预报必不可少的数据

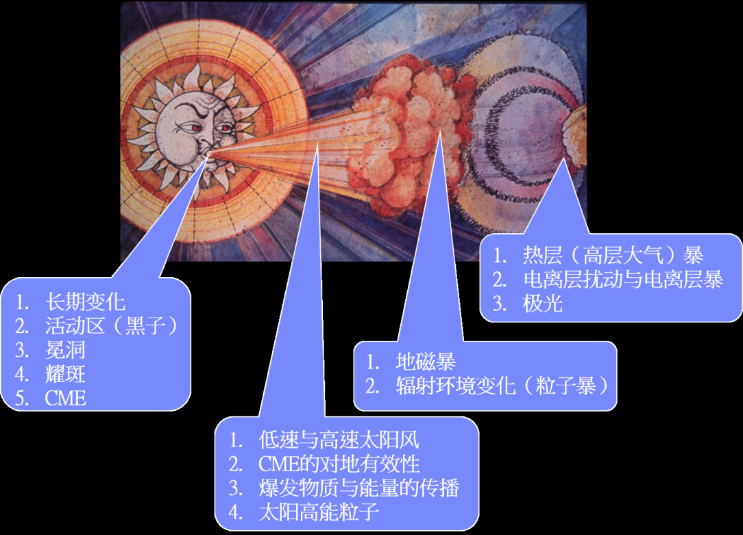

空间天气的源头在太阳。一次完整的空间天气事件,必然经历从太阳表面形成与发生,然后在行星际空间传播和演化,最后在地球磁层、电离层和中高层大气产生影响和效应这一过程。太阳到地球的距离是1.5亿千米,太阳表面发出的光需要8分多钟才能传到地球,而高能粒子可能需要几个小时到达地球,日冕物质抛射等太阳风高速流往往需要3~4天才能走完这段旅程。

如果有对太阳表面的监测,我们可以对地球空间环境的状态做出提前预测,这是空间天气预报的基本逻辑。当然我们不一定非要从源头开始进行预报。日地因果链大致可划分为太阳——行星际——磁层——电离层——中高层大气等关键环节和区域,我们可以从任何一个区域的监测数据开始,对下一个环节的状况进行预报。有三大区域是空间天气监测的重点,其一是空间天气的源头——太阳;其二是空间天气传播与演化的区域——日地行星际和磁层,通常该区域从太阳表面一直延伸到地面数千公里高空;其三是空间天气的地球响应区域——电离层和中高层大气,该区域从数千公里高空一直向下延展到离地面20公里高度左右。这些区域的监测数据是空间天气预报的重要依据。

图2 空间天气预报内容

空间天气扰动从太阳到地球,经历了广袤的空间、复杂多变的环境,其中的因果关系极其复杂。所以,对空间天气做出相对准确的预报是非常具有挑战性的工作。为此,科学家深入研究日地空间的各种物理规律,为空间天气预报开发了大量的方法。比如,在日面上观测到的日冕物质抛射,将经历怎样一个路径,在何时、以何种形态到达地球附近?科学家需要行星际空间的各类条件来计算扰动传播的速度、方向,以及能量和物质耗散的过程等。将这些方法以计算机程序的方式固定下来,就形成了预报模式。模式与探测数据一样是空间天气预报的基础。

相比天气预报,空间天气预报还处于起步阶段。相当多的情景是,预报员根据实践经验对观测数据进行分析、推理来预报未来空间天气的趋势,也就是经验预报。经验预报并不明确涉及模式计算,但也可理解为某些并不明晰的模式运行在预报员的大脑中。

目前空间天气预报服务主要针对航空航天,星地通信,无线短波以及空间航天器的辐射环境,同时也开展跨极区飞行辐射计量预报等服务。按照空间区域可将空间天气预报划分为:太阳活动预报、行星际空间天气预报和地球空间天气预报。按照预报时效又可划分为:长期预报、中期预报、短期预报、警报和现报等。

图3 中国气象局国家空间天气监测预警中心发布的各类空间天气预报

太阳活动预报包括太阳活动长期预报、中期预报、短期预报和现报。太阳活动长期预报:指提前一年以上的太阳活动预报,它是对太阳活动长期发展趋势进行的预报,预报内容主要有黑子数的高峰值、高峰期、低谷期和极小值。太阳活动长期预报对国民经济的长期规划,例如对卫星发射、航天计划等具有重要的指导意义。太阳活动中期预报:指提前几天到数月或几个甚至十几个太阳自转周的预报,自转周是中期预报的典型时间尺度。其主要任务是预报新的太阳活动区的产生及其活动性,预报日面上将在什么时候、有多大幅度的活动。对于安排航天飞行器发射、空间任务的执行、通信计划的实施及其他领域的预防措施的考虑具有参考意义。太阳活动短期预报:指未来1至3天的太阳活动预报,内容主要包括太阳射电流量、太阳活动区、太阳耀斑、日冕物质抛射和太阳黑子数等。

图4 中国科学院国家天文台的太阳活动预报

行星际空间天气预报主要对太阳风参数进行预报,描述太阳风密度、速度及行星际磁场的大小和方向,并预测太阳爆发活动在行星际的表现、传播和演化。

地球空间天气预报包括磁层空间天气预报、电离层空间天气预报和中高层大气空间天气预报。磁层预报:对象为磁层带电粒子和场,包括不同轨道磁场分布、带电粒子能量的现报和预报,以及质子事件和高能电子增强事件的警报。电离层预报:目前主要提供电离层状态参数的现报和短时预报。中高层大气预报:主要包括对中高层大气参量(密度、温度、风场和大气成分等)的结构分布和扰动进行的现报和短时预报。

目前,世界上开展空间天气预报服务的国家和单位并不多。走在前列的有美国国家海洋和大气管理局(NOAA),设有功能完备的空间天气预报中心(SWPC),受到全世界的广泛关注,该中心的网站每天的访问量接近1000万次。

我国开展空间天气预报已经有20年的历史。1996年中科院空间科学中心(当时的名称为空间科学与应用研究中心)首次正式对外发布空间天气预报,专门面向航天领域。为了更好地做好空间天气预报业务,2004年,中国气象局国家空间天气监测预警中心业务正式启动;2005年,中国气象局国家空间天气预报台成立。目前开展相关业务的还包括中科院国家天文台的太阳活动预报中心。

图5 中科院空间环境预报中心发布的空间天气预报

空间天气的日常预报内容主要包含太阳耀斑与质子事件概率、地磁暴概率和电离层闪烁活动强度等。除了这些常规的预报之外,中国气象局国家空间天气预报台还推出专门的面向广大信鸽用户的“信鸽飞行指数”预报,以及在旅游季节的“极光预报”。

随着空间天气概念逐步被公众所理解,各类贴近老百姓生活的预报服务逐个推出,预报服务的形式也越来越多样化。现在,人们可以在手机上通过App接收各类空间天气预报信息。

图6 空间天气预报手机App