离我们越来越近的太空

人类从诞生开始,就从未停止过对太空的探索。古人通过对天体运行的观察,试图解释它们的运动规律,并梦想着在它们之间穿梭旅行。尽管很多解释难免谬误,但也不乏大的成就,比如历法的制成。另一方面,由于无法深究太空的奥秘,于是构造了许多关于太空的神话故事,诸如女娲补天、嫦娥奔月、牛郎织女之类。

图1 托勒密和他的地心体系

早在近2000年以前,古希腊的天文学家托勒密就对天体运行的规律做了大量细致的研究,并且构造了精巧的地心体系。虽然地心说是错误的,但地心体系却能近似解释很多天体的运行规律,以致这个学说在欧洲中世纪被捧为经典。直到16世纪的开普勒时代,在哥白尼提出日心说之前,托勒密的巨著《天文学大成》还是天文学界的必读课本。牛顿提出的万有引力定律,最终破解了天体运行之谜,也为人类进入太空提供了理论基础。

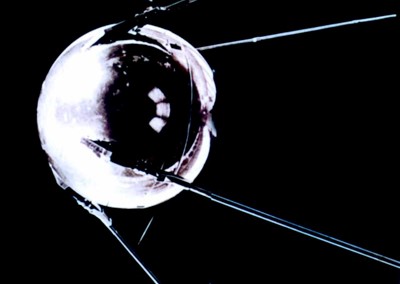

图2 第一颗人造卫星

1957年10月4日,苏联发射了“人造地球卫星1号”。虽然重量仅仅83.6千克,搭载的设备也非常有限,但它却是人类历史上第一个进入太空的人造天体。这预示着人类进入了一个新的时代,“太空时代”拉开了序幕。以前,太空在人们的想象里,在文人墨客的诗篇中,在天文学家的望远镜里,在哲学家的思辨文章中,从这时候起,太空变得几乎触手可及。随后的几十年里,各种不同用途、不同形式的航天器接踵升空,人类的空间探索活动突飞猛进,取得了辉煌的成就。

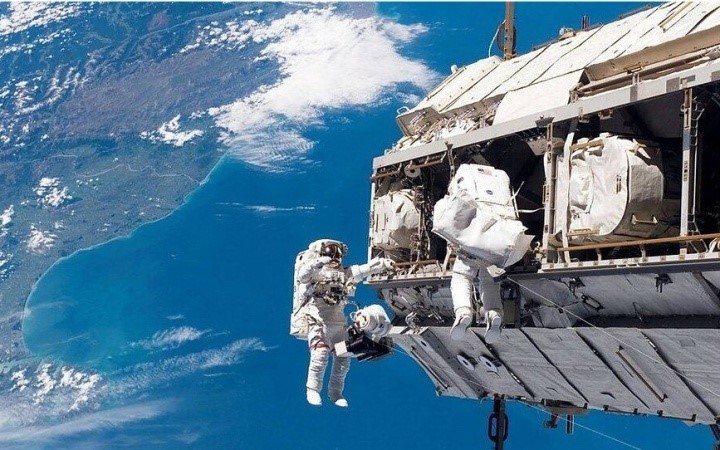

图3 国际空间站

截止到2012年,人类已经将超过6000个人造天体送入了太空;航天员的足迹已经被印在了月球上;金星、水星、火星、木星、土星等太阳系行星都被人类的航天器造访;美国旅行者1号、2号探测器已经飞越了太阳系的边界,进入系外空间;国际空间站已经为几百位宇航员提供了长期稳定的试验和生活环境,实

现了人类居住天宫的梦想;航天飞机让宇航员可以在指定地点滑翔降落。

图4 航天飞机

航天事业的快速发展,除了有人类探索太空的原始冲动在推动外,日益为人们所认识的太空的应用价值是最主要的因素。太空是一个天然的实验室,它独特的环境(失重环境、超静环境、真空环境、超净环境、辐射环境、大温差环境等等)是我们可以利用的宝贵资源。比如为了给某些试验提供失重环境,人们建造高达100米的失重落塔。这种落塔花费不小,所能获得的失重试验时间仅仅为几秒钟,而且在非真空环境下也不可能达到完全的失重状态。中国科学院力学所微重力实验室的百米落塔是我国最高的落塔(也是唯一的百米落塔),其微重力时间也只有3.6秒。而太空却可以不限时间地为科学家提供高质量的失重试验环境。在微重力环境下,材料的结晶过程会发生质的变化,这对新材料的试验,甚至是以后的新材料的生产都是十分重要的。太空的真空度比最强的真空泵所能产生的真空度还要高好几个量级,是进行真空试验的绝佳场所。另外,太空独特的位置为开展通信、导航、对地测量、天文观测等事业提供了极大的方便。这也涉及到一种看不见摸不着的资源:位置资源或者轨道资源。理论上,人们只需要向36000公里高的地球静止轨道(同步轨道)发射3颗通信卫星就可以覆盖整个地球。在静止轨道上工作的气象卫星可以对某个地区实现不间断的气象观测。

图5 我国唯一百米落塔

太空除了可以提供独特的环境和位置等无形资源外,常规意义上的资源在太空也是相当丰富。美国、俄罗斯等国发射的月球和行星探测器,已经探测到月球、小行星、火星上拥有丰富的物质资源。月球表面不仅储存有丰富的核聚变燃料氦-3,而且还富含硅、铝、钙、钠、铁等矿物资源。金属型小行星上有丰富的铁、镍、铜等金属,还有金、铂等贵金属和珍惜的稀土元素,彗星上有丰富的水冰。这些资源可用于建设航天港和太空城,也可供地球上使用。

图6 太空旅游:空间站上看地球

卫星电视、卫星通信、导航定位等技术系统已经给人类的日常生活带来了翻天覆地的变化。这些技术的应用在国民经济中有着深远的影响,已经成为国家经济发展新的增长点。进入21世纪,一些航天大国甚至已经开始着手发展太空旅游事业。2001年,美国亿万富翁丹尼斯*蒂托曾花费2000万美元乘坐“俄罗斯”飞船到达国际空间站,成为世界上第一个私人付费的太空游客。美、日等国已经在筹划太空饭店。到那时候,进入太空观赏宇宙美景,远观人类的摇篮——地球,那将是每一个人都会为之心动的情景。

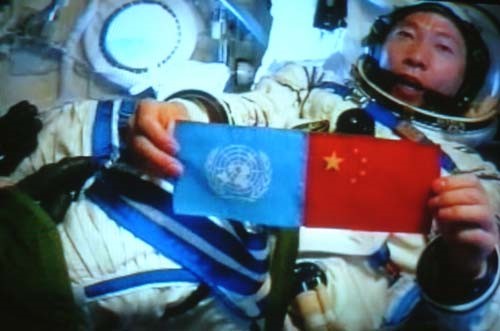

图7 2003年宇航员杨利伟在“神舟5号”载人飞船上